«Обвинительные клоны». Как в России действует презумпция виновности

Ты не ходишь на митинги, не участвуешь в акциях протеста, не высказываешь свою гражданскую позицию в социальных сетях, но ты всё равно незаконно можешь попасть за решётку, правда, без шумихи — тихо и незаметно.

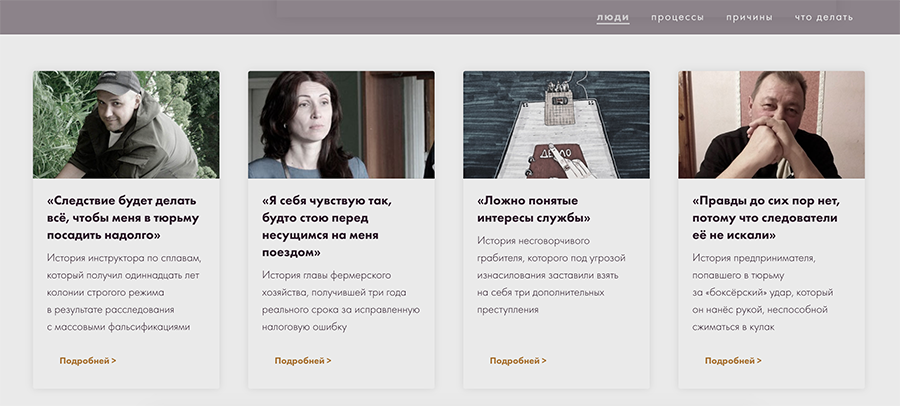

- Анастасия Сечина

- Александра Яшаркина

- Мария Кольцова

- Тимофей Бутенко

- Ирина Шабалина

- Олег Григоренко

- Ярослав Чернов

- Анна Макарова

- Максим Поляков

- нет информации

Сначала была тема

Идея проекта «Обвинительные клоны» выросла из темы, которой я занималась как журналист, — история Николая Смирнова, инструктора по сплавам.

Где-то в августе-сентябре я начала верстать первые макеты, прикидывать, как это всё будет выглядеть. В поисках способа реализации идеи я вышла на Софию Кропоткину (на тот момент главного редактора интернет-журнала «7×7 — Горизонтальная Россия»), которая поддержала меня. Первыми в проект пришли сотрудники «7×7». Начались обсуждения, переписка, интервью… В ходе этой работы мы «допиливали» концепт идеи.

Потом стали думать, кого и чего не хватает, какие задачи не охвачены. Бросили клич по личным каналам, площадкам медиа-проекта «Четвёртый сектор». К нам присоединились Тимофей Бутенко, сотрудник издания «Версия Саратов», журналист-фрилансер Маша Кольцова, другие специалисты.

В октябре началась активная фаза производства. Мы собирали материал, верстали, рисовали… Была у нас одна офлайн-встреча в Москве, на которой мы утвердили структуру. В декабре 2019 года проект опубликовали.

На самом деле, в проекте нет каких-то грандиозных открытий. Всё уже описано до нас. Ещё в 2014-ом Институт проблем правоприменения выпустил книгу «Правоохранительная деятельность в России», в которой объяснил, как устроена и работает система. В 2019 году книгу «Невиновные под следствием» издал руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Статьи о полицейском произволе и необходимости реформы правоохранительных органов и судебной системы регулярно появляются в проекте «Голунов», запущенном «Медузой»*…

Суть и цель проекта

основатель медиаинициативы «Четвертый сектор»

У меня сложные отношения с концепциями «попытаться решить проблему», «журналистика действия». Я не очень люблю, когда сотрудники СМИ уходят в то, что больше похоже на активизм, хотя, может, в современной российской действительности это неизбежная история.

Мы начали новый проект. Сейчас, когда его верстаем, сталкиваемся с тем, что из чисто журналистского он превращается в активистский. Мы всё равно приходим к тому, что размещаем некий призыв к действию, в данном случае — призыв присоединиться к комьюнити, которое занимается этой темой.

Прочитав проект «Обвинительные клоны», ко мне обратились люди с просьбой помочь им рассказать о смертях в полиции, тюрьмах, СИЗО, в колониях и в ходе антитеррористических операций.

У нашей команды была цель понятно, доступно для простых людей объяснить, что происходит, почему это происходит.

Объяснить, как устроена система, чтобы люди, прочитав «Обвинительные клоны», больше не говорили: «Ну, раз суд признал виновным — значит, есть за что». Хотели вывести тему за границы аудитории, которая и так понимает, что с системой не всё в порядке.

Мы думали, а должны ли в одном из блоков дать какие-то идеи борьбы, но отказались, оставив лишь прикладные советы для человека, который незаконно оказался под следствием:

- не признавать свою вину, как бы ни уговаривали оперативники или следователи, и какие бы «сделки» они не предлагали;

- не ждать, что суд разберётся;

- найти хорошего адвоката;

- подписывать протоколы лишь с пояснениями и замечаниями;

- обращаться в СМИ, и чем раньше, тем лучше.

Дизайн и рубрики

Иллюстрации к проекту создала художница Анна Макарова, которую предложили ребята из «7×7», работающие с ней ранее над одним проектом. Мы выдали техзадание, Анна предложила свой вариант. Например, тот монстр, который сейчас есть на сайте — это она увидела.

Верстал Ярослав Чернов. Он из медиа-проекта «Четвёртый сектор». Он у нас занимается фотографией, SMM, вёрсткой и дизайном.

Структуру сайта мы обсуждали на офлайн-встрече. У нас было две версии, каким образом мы всё будем излагать. Первый вариант — по этапам, от доследственной проверки до обжалования. Но от этого варианта мы отказались, отдав предпочтение той структуре, которая есть сейчас.

Исполнители на проекты порой находятся сами. Например, сейчас, работая над новым проектом о смертях в полиции, тюрьмах и так далее, я просто листала ленту в соцсети и наткнулась на иллюстрации к музыкальному альбому моей подруги. Заинтересовалась автором обложки — это художница Ольга Молчанова-Пермякова, зашла на её страницу, посмотрела работы — они мне очень понравились. Подумала, что было бы здорово, если бы она нарисовала для нас иллюстрации. А на следующий день Ольга опубликовала пост: «Слушайте, никто не хочет меня позвать в какой-нибудь проект?». И я тут же ей написала. Правда, у человека была сложность, она никогда не рисовала для интернет-проектов, всегда рисовала «для стены»… Но мы с ней всё равно начали работать. Первый раз в жизни она взялась за нечто подобное. Очень здорово, когда находятся такие люди.

Поиск и отбор экспертов

На сайте есть раздел «Эксперты проекта». Это люди, которые оказали нам неоценимую помощь. В значительной части проект построен на их объяснениях.

Эксперты собирались с миру по нитке. У каждого члена команды были свои контакты, мы их изучали, анализировали, старались, чтобы список экспертов не был однотипным, чтобы был и адвокат по уголовным делам, и учёный — как бы сторонний наблюдатель, и бывший следователь или судья. Нам было важно, чтобы в проект попали те люди, которые побывали внутри. Почему сотрудники бывшие? Действующий сотрудник системы, даже если он не принимает правила, по которым она работает, не будет говорить публично.

С какими-то экспертами я пообщалась, с какими-то журналисты «7×7», Маша и Тимофей. Потом мы собрали все эти интервью, расшифровали и из них начали компоновать итоговый текст. Буквально идёшь по каждому интервью и вычленяешь комментарии, которые относятся к определённому блоку.

Что дальше?

Сейчас я постоянно в мыслях возвращаюсь к «Обвинительным клонам», думаю, что делать с ним дальше, как развивать, поддерживать. Наверное, нужно продолжение? Мне этот вопрос не даёт покоя. Пока это просто мысль. Я даже ни с кем её ещё не обсуждала.

Думаю, если «Обвинительные клоны» развивать, то по образцу другого нашего проекта — «Мы принимаем (We accept)».

основатель медиаинициативы «Четвертый сектор»

Не знаю, нужно ли (развивая проект «Обвинительные клоны») делать исторический экскурс, например, вспоминать 1937 год. Я не очень люблю проводить аналогии, мне кажется это спекулятивным.

Что касается расширения географии проекта в процессе его развития, то это возможно. В первой части мы не ставили цели посмотреть на соседние государства, например, Беларусь, Украину, но во второй или третьей (если они будут) эту идею можно воплотить. Не знаю, надо подумать.

Если брать другую страну, то нужно точно такое же погружение совершать, потому что очень часто, когда говорят про обвинительные уклоны, начинают сравнивать процент оправдательных приговоров в Советском Союзе, США или другой стране. Это некорректное сравнение, потому что в разных странах по-разному устроена система правосудия, и не только правосудия, а вся система — от доследственной проверки до обжалования.

Месть и страх

Когда у меня спрашивают, работая над такими проектами, боюсь ли я за свою жизнь, то отвечаю: те темы, которыми занимаюсь, не несут в себе риска для жизни. Да и если журналист действует не в одиночку, а в группе, то он уже себя ограждает от подобных вещей. Обычно группа знает, чем ты занимаешься, знает о твоих перемещениях и контактах.

Основных риска для журналиста в современной России два: психи и законы.

Первый — психи. Вполне возможна встреча в тёмной подворотне с каким-нибудь активистом, который решит тебе показать, как надо жить в этой стране. Такое возможно, да. Ну, не ходи по тёмным подворотням.

Второй риск — это наши законы. За последние годы в России принято много «правил», которые сужают для журналистов возможность нормально о чём-то говорить и писать. По большому счёту журналисты в России сейчас ходят по тонкой проволоке, совершенно не представляя, кого и по какому закону подтянут следующего. Например, накажут за распространение фейков. А фейком могут счесть любую информацию, не соответствующую официальной позиции.

Я прекрасно понимаю, если у властей возникнет желание осложнить жизнь нашей группе, они найдут способы, как это сделать. Эта опасность нависает, в принципе, над любым журналистом, который пишет о проблемах современной России. Если об этом думать, то нужно перестать заниматься тем, чем я занимаюсь, уходить из профессии и печь пирожки.

Ошибки и уроки

Слабым звеном проекта я бы назвала призыв присылать истории. Когда мы кинули этот клич, то, мне кажется, мы не вполне понимали, с чем придётся иметь дело. Ведь присланная читателем история не может быть просто так опубликована. Факты нужно проверить, в деле разобраться. Это очень большой объём работы, перелопачивание горы документов, встречи.

И я не голословно это говорю. Я с женой Смирнова встречалась несколько раз, с матерью встречалась и созванивалась, один раз ездила в колонию, один раз мы раскрутили на встречу человека, который обвинил Смирнова в покушении.

В идеале, этот маховик должен раскручиваться, кто-то должен заниматься историями читателей. Только вот вопрос — а у кого на это есть силы, время?

У меня другие темы, я руковожу двумя большими проектами, и найду ли я для этого время — неизвестно. Кроме того, скорее всего, нужен будет корреспондент из того региона, к которому относится история. В каких-то городах у меня есть знакомые журналисты, в каких-то нет. К тому же, вопрос оплаты. В рамках проекта «Обвинительные клоны» автор материала не получит ничего. Можно, конечно, напечатать историю в СМИ и получить гонорар, но, получается, у меня нет возможности что-то требовать от журналиста.

В результате вышло так, что те истории, которые люди присылали нам, рухнули в никуда. И если говорить об ошибках проекта, то это была ошибка. Если мы ставили целью собирать информацию, то должны были продумать этот процесс.

Ещё одним минусом проекта я бы назвала его продвижение. Когда подводили итоги, то пришли к выводу, что это направление провалено. Если посмотреть на метрики, то будет огромный пик в релизе, затем резкий спад, а дальше — болтание на донышке. Такая классическая продвиженческая ошибка.

К сожалению, мы не продумали дистрибуцию таким образом, чтобы был «хвост» у проекта, чтобы не было пика и резкого спада. И это ещё одна причина, по которой мои мысли постоянно возвращаются к «Обвинительным клонам» — мне хочется «реабилитироваться», иначе подойти к его продвижению.

Я понимаю, что мы совершили ошибки, мы их зафиксировали. И у нас в будущем есть возможность не допустить их — например, в проекте о смертях в полиции и тюрьмах, о котором я говорила. Уже сейчас мы обсудили, что должно быть несколько этапов привлечения внимания к проекту, решили, что оно должно быть растянуто во времени. «Обвинительные клоны» нас многому научили.

основатель медиаинициативы «Четвертый сектор»

Весной 2019 года ко мне обратилась супруга Николая, рассказала, что муж получил 11 лет колонии строгого режима, попросила разобраться. Я долго изучала документы, ездила к Николаю, встречалась с мамой, родными, адвокатом… Пыталась понять мотив обвинения не политического или общественного деятеля, активиста, а простого тренера. Я начала спрашивать юристов, адвокатов почему так происходит — и у меня родилась идея «объясняющего» проекта как устроена система.